Chaque semaine, Fabrice alias le Stagirite porte un regard décalé sur l'actualité et les stratégies de communication des puissants. L'ironie n'empêchant pas l'analyse rigoureuse.

Covid-19 : lutte à mort entre monde d'avant et monde d'après

Derrière les discours qu'on entend sur "le monde d'après" (les "plus rien ne sera comme avant", "plus jamais ça !") il y a différents niveaux de remise en question du “monde d’avant”. On se doute bien que des choses vont changer, mais la question est : aura-t-on un progrès ou une régression ?

Chez ceux qui veulent un “monde d’après” radicalement différent, on distingue deux démarches : dans la première, la crise, qui bouleverse nos habitudes, est l'occasion d'une remise en question élargie. Tels les personnages du film de Jacques Doillon, L’an 01, nous entreprendrions alors de remettre à plat l’organisation de notre société.

La tentation est grande de profiter de cette période exceptionnelle pour pousser des idées progressistes dans l’espace public. Mais le risque est de produire un discours ambitieux mais inaudible pour l’opinion publique.

Un autre écueil serait de tomber dans l’attitude idéaliste dont une figure typique est celle de l'intellectuel médiatique qui se lance dans de grandes envolées : "on vit une rupture radicale, rien ne sera plus jamais comme avant !", “désormais on voit les invisibles de notre société !”, "on ne peut plus aller au théâtre mais on peut observer les pigeons depuis son balcon : c'est formidable de se recentrer sur les choses simples !", oubliant qu’il y des gens pour qui la crise est la continuité, voire l’aggravation de ce qu'ils vivaient auparavant au travail, dans leur logement, dans leurs rapports avec la police. Parce qu'elle est aveugle à ces réalités, cette pensée hors-sol est incapable de se donner les moyens concrets et politiques de faire advenir ce fameux “monde d'après”.

Pour la seconde démarche, la crise elle-même est l'événement sur lequel on se concentre et dont on cherche les causes et les facteurs aggravants. On cherchera alors spécifiquement ce qu’elle révèle de défaillant, de problématique, d'injuste. En somme, la crise serait comme le négatif photographique de ce qu’il faut changer. Dans cette perspective, penser le monde d'après, c'est tirer directement les leçons de l'épisode pandémique. Il faudra mettre en évidence ses causes et montrer le rôle néfaste du système social, économique et politique qu'on veut dénoncer et transformer.

Pour ce faire, il faut montrer les rapports qu’il y a entre un phénomène apparemment naturel comme l’émergence d’un virus et les systèmes humains. Selon la manière d’envisager ces rapports, se distribueront et s’opposeront les différents discours politiques autour du "monde d'après".

Lors d’une catastrophe ou d’un sinistre, l’espace public va en effet être saturé de récits causaux cherchant à établir l’éventuelle responsabilité d’individus, groupes, ou institutions. On assiste alors à des “luttes d’imputation”.

On a d'abord les partisans du business as usual, ceux qui ne veulent rien changer, et refusent d’interroger les choix politiques qui ont été faits. Ils tiennent le discours de la naturalisation : "c'était imprévisible, c'est la nature donc on n'y peut rien”, et celui de la minimisation : “ce n’est pas si grave, on ne va pas arrêter la machine économique pour quelques morts". Cette position conservatrice est d'autant plus dangereuse qu'elle se cache derrière un discours qui feint le changement, une version hypocrite du “plus jamais ça”. La référence en la matière sont les discours de N. Sarkozy - la main sur le coeur – au moment de la crise financière de 2008-2009.

Pire, ils pourraient bien se saisir de la crise pour avancer dans leur agenda : approfondir certaines régressions sociales, économiques, juridiques, ou politiques. Par exemple en instrumentalisant les déficits des comptes de l'Unédic ou de la Sécu pour poursuivre leurs contre-réformes, alors que ces organismes ont parfaitement joué leur rôle d'amortisseurs de la crise.

A contrario, pour les partisans de la transformation, la crise est liée à l’organisation sociale. Là où les conservateurs naturalisent largement l’épisode pandémique, eux soulignent au contraire que nous ne combattons pas seulement un virus, mais un virus qui vient frapper un système fragilisé par des politiques délibérées. Thèse bien décrite par le philosophe Mathieu Potte-Bonneville :

“une épidémie ne relève pas seulement de la fatalité naturelle, elle implique un certain ratio entre le taux de prévalence de la maladie à un instant donné et les capacités d’accueil du système de soins ; en d’autres termes, sa gravité est une construction sociale, ce qui ne retire rien à sa sinistre réalité. L’ampleur qu’elle a prise, irréductible aux seules données biologiques, ne prend sens que dans sa relation avec un ensemble d’institutions et de pratiques qui, par l’impuissance où elles sont d’en absorber le choc, lui confèrent son allure proprement catastrophique : la réalité de cette épidémie n’a pas la densité d’une chose, mais la consistance d’un rapport, ou d’une disproportion, entre l’événement et les structures (sanitaires, politiques, économiques, etc) où il s’inscrit.”

Dans le monde d'après, les réformes néolibérales qui nous mettent en danger devront donc être stoppées, et on devra leur substituer d'autres politiques de santé publique.

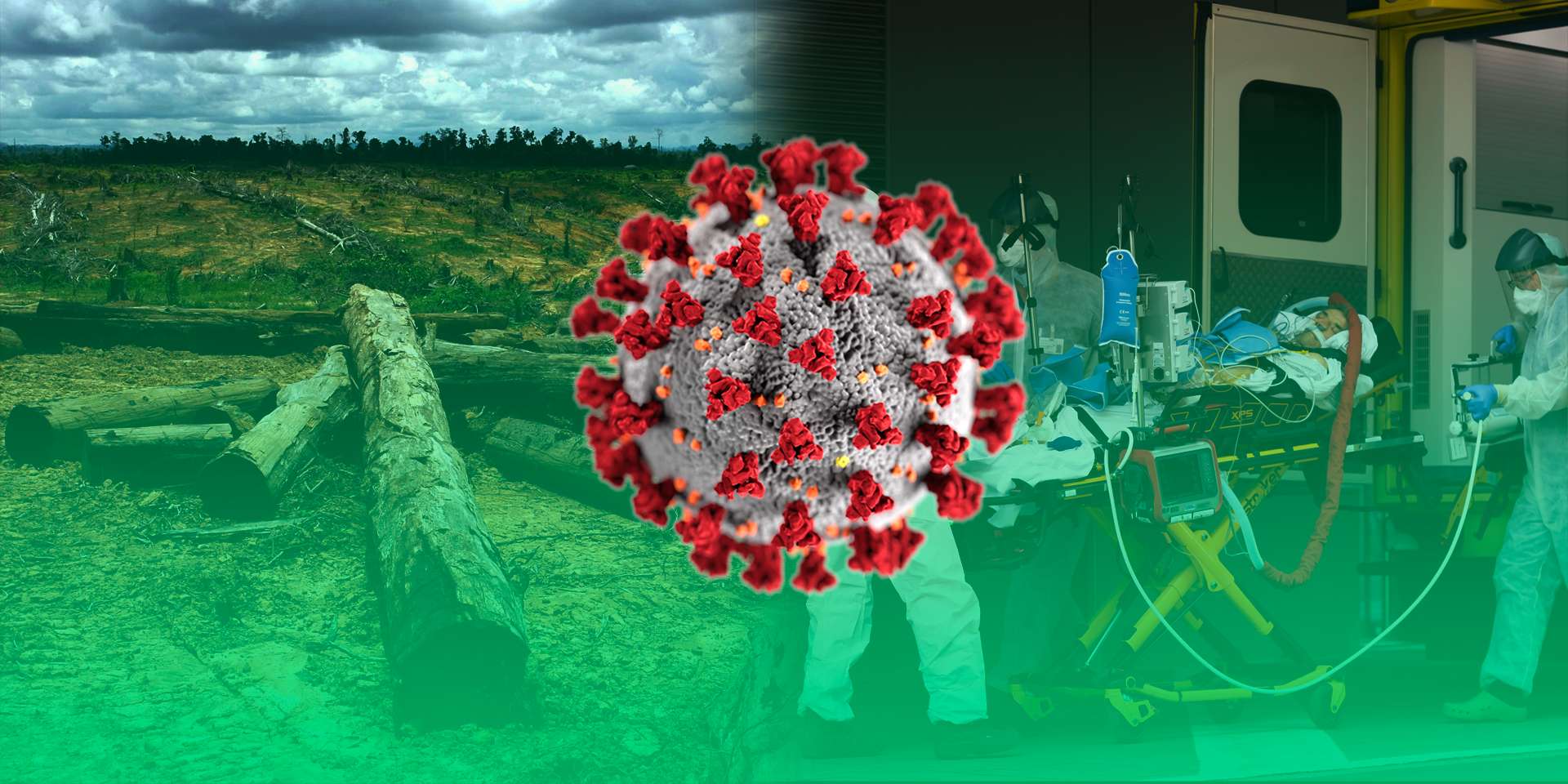

En outre on peut soutenir que l’épidémie elle-même est un effet plus ou moins direct de l'activité humaine. Par exemple, on connaît le rôle de la déforestation ou de l'urbanisation dans l'émergence de nombreuses épidémies. Si leur multiplication ces dernières décennies est favorisée par les activités humaines perturbant les écosystèmes, alors penser le monde d’après c’est penser une solide politique écologique et identifier, nommer et combattre les acteurs économiques et les groupes sociaux qui empêchent actuellement sa mise en place.

Souligner l’entrelacement complexe des influences humaines et non-humaines sur les bouleversements écologiques en cours (comme le fait aussi l’historien Jérôme Baschet dans son texte sur le site Lundi Matin) c’est éviter de tomber dans de grandes généralités stériles sur la “vengeance de la nature”. Car en se contentant d'opposer abstraitement la Nature à l'Humanité, on raterait cette complexité mais aussi 1) le fait que la crise touche les groupes sociaux de manière inégale, 2) que certains groupes sociaux ont, par rapport à d'autres, une responsabilité démesurée dans la dégradation de l'environnement, et, injustice suprême, 3) que ce sont en général les moins responsables qui subissent le plus. On lira à ce sujet cet article très détaillé sur le blog Perspectives Printanières.

La crise que nous vivons est sans doute l’occasion de faire une sorte d’inventaire de tout ce qui ne va pas dans notre société. Mais si on ne veut pas se contenter de rêver un "monde d'après" sans jamais le voir advenir, il faut se doter d'une stratégie efficace. D'abord argumentative, en montrant les liens entre ce qui a provoqué ou amplifié la crise et les éléments qu'on veut transformer. Politique, ensuite, en partant non pas de nulle part, mais de tendances contestatrices déjà à l'oeuvre, et que Jérôme Baschet s’essaye à repérer dans l’article déjà cité :

“Malgré le caractère écrasant des formes de domination et leur tendance à se renforcer sans cesse, il ne faudrait pas oublier que les gouvernants et les élites mondiales agissent sous la menace constante d’un niveau de discrédit, de perte de confiance, d’insatisfaction et de colère qui a conduit, au cours des deux dernières années, à des soulèvements populaires d’une ampleur tout à fait inattendue – tendances dont il y a tout lieu de penser qu’elles ne peuvent que s’accentuer à la faveur de la crise du coronavirus.”