Le Ciné-club hebdo d'Eugenio Renzi #2

Eugenio Renzi est critique de cinéma. Ancien membre de la rédaction des Cahiers du Cinéma, il écrit aussi pour le quotidien italien Il Manifesto.

Exclusivités : la cinéaste Marina Déak nous offre l'accès à deux de ses films et, grâce à la Cinémathèque de Bourgogne, les lecteurs du Média peuvent aussi voir pendant une semaine le court-métrage « À bicyclette », dernière oeuvre du mythique critique Jean Douchet, avec Claude Chabrol.

Nouvelle importante, avant de commencer la semaine : le Centre national de la cinématographie vient de modifier la réglementation, à titre exceptionnel, de façon à ce que certaines sorties nationales soient directement disponibles en VOD. Nouvelles perspectives pour ce ciné-club confiné, donc, que l'on explorera sous peu.

•••

Lundi : film lunaire

Un risque, ça s’évite ou ça se prend. Celui de la catégorie « lunaire » est de tomber au fin fond de l'alphabet, vers des séries peu fréquentables. N'ayons pas peur, fonçons jusqu’au Z. Aristide Massaccesi, nom d’artiste Joe D'Amato, aka David Hills, aka Kenin Mancuso, commence sa carrière comme chef-opérateur. Assez rapidement, il se spécialise dans la branche « splatter » (littéralement : « éclaboussure »… de sang et autres matières corporelles) du film d’horreur. Vers la moitié des années 1970, il vire du côté de l'érotisme et du hard porn, jusqu'au « snuff » – simulé mais crédible –, avec l'actrice Guia Lauri Filzi. Joe n'a pas l'ambition formelle de Dario Argento, ni la précision de Mario Bava, ni encore l'ironie de Lucio Fulci. Mais surtout, il n'a pas peur.

Amato incarne bien l'idée de machine à faire des films. Rocco Siffredi (qui a fait plusieurs longs-métrages avec lui aux Philippines et au Congo) a rappelé qu'il était capable d’en tourner plusieurs en même temps. L’année de 2020 Texas Gladiators (1983), il réalise aussi Endgame (Bronx lotta finale), Messalina orgasmo imperiale et Una vergine per l'Impero romano. 2020 pompe de façon éhontée les succès qu’ont été New York 1997, de John Carpenter (1981), et surtout Mad Max 2 : Le Défi, de George Miller (même année). Le film ressemble à un étrange documentaire, qui montrerait comment des gens arrivés par hasard sur les ruines abandonnées d'un tournage se mettent à improviser des saynètes pour s’amuser. Rien de vraiment narratif ne tient l’ensemble. Et si le film tient tout de même, c'est qu'il s'accroche aux automatismes du genre, ou plutôt des genres, que Joe mouline avec rigueur et désinvolture. La combinaison est annoncée dès le titre : anticipation (« 2020 »), action de western spaghetti (« Texas »), héros de péplums (« Gladiators »). 2020 Texas Gladiators est visible sur YouTube en VF :

Alternative plus noble : Zombie, possiblement le meilleur film de George Romero (1978). Celui où toute l'action se passe dans un mall, suggérant par là que la catastrophe n'est pas le cauchemar de la société consumériste mais plutôt son fantasme. Le film fait partie de la sélection de Dario Argento pour le site de VOD LaCinetek, dont on reparlera.

•••

Mardi : film de lutte

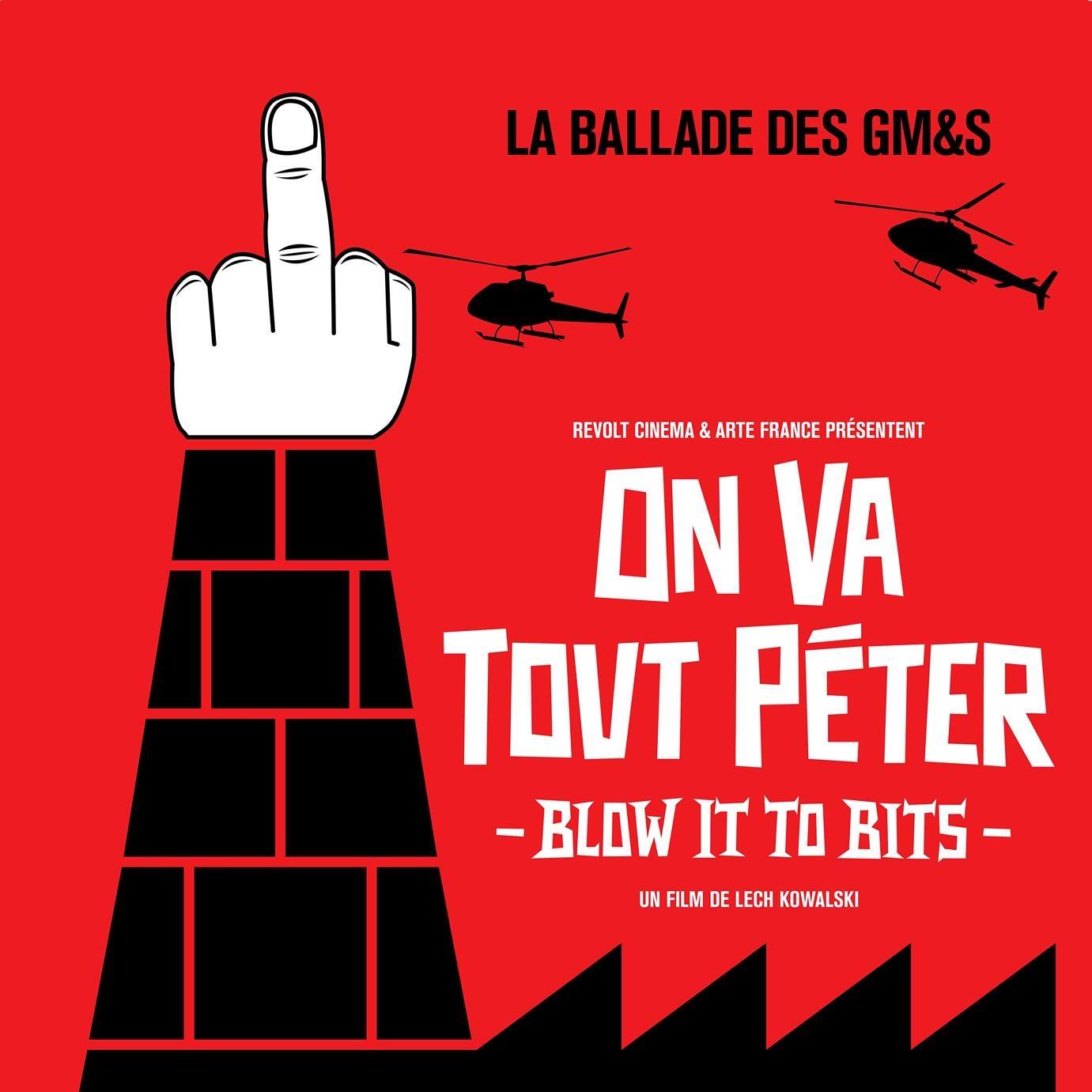

En 2019, il y a eu comme tous les ans un festival de Cannes – mais on ignorait que ce serait le dernier. Lech Kowalski est venu y présenter son nouveau film, On va tout péter, où un groupe d'ouvriers lutte pour maintenir la production de son usine. Le film a été accueilli comme tout le reste à Cannes (à la « Quinzaine des réalisateurs », en l'occurrence), c'est-à-dire du haut des marches, avec un mixte de bienveillance et d'ironie. Les ouvriers sont venus en prenant un car, comme ils font souvent dans le film. Allaient-ils faire exploser le festival ? Ou bien se laisser compromettre par l'atmosphère cannoise ?

Il y a quarante ans de cela, Lech était allongé sur un vieux matelas dans un grand loft newyorkais qu'il louait pour trois fois rien ; il regardait distraitement le The Tomorrow Show avec sa compagne, une jeune femme argentine qui avait fui la junte de Videla. Tout à coup, il entendit une journaliste de Rolling Stone annoncer à Tom Snyder une nouvelle qui le fit sursauter : les Sex Pistols allaient débarquer aux États Unis. « Je dois filmer ça ! » « – Pourquoi ? » lui demande sa compagne. « – Mais parce que ce sont les Sex Pistols ! Ils viennent ici ; ça va tout péter ! » L'argent est vite trouvé grâce à l'éditeur de High Times, un magazine spécialisé sur les drogues, qui lui file 50 000 dollars cash. L'idée de Kowalski est de suivre la tournée à travers le Sud conservateur (itinéraire absurde choisi par le manager Malcom McLaren) jusqu’à Los Angeles, destination finale – si les Pistols y arrivent vivants. Le titre aurait déjà pu être On va tout péter ! ; ce sera finalement DOA, pour « Dead on Arrival » (« Mort à l’arrivée »). Tel est le Punk (ou l'essence du Rock), en tension entre ces deux extrêmes : soit il gagne, mais devient alors consensuel et donc meurt, soit il meurt (jeune, si possible), et alors il gagne. Il est mort. Comme Sid Vicious, le roi des « born to lose » (« nés pour perdre »), que Kowalski interviewe juste avant sa mort. Tous les films de Lech Kowalski sont visibles ici. L'histoire de la fabrication de DOA, tout aussi rocambolesque que le film lui-même, est racontée par le réalisateur américain dans un petit livre que les lecteurs du Média peuvent télécharger ici.

•••

Mercredi : évasion

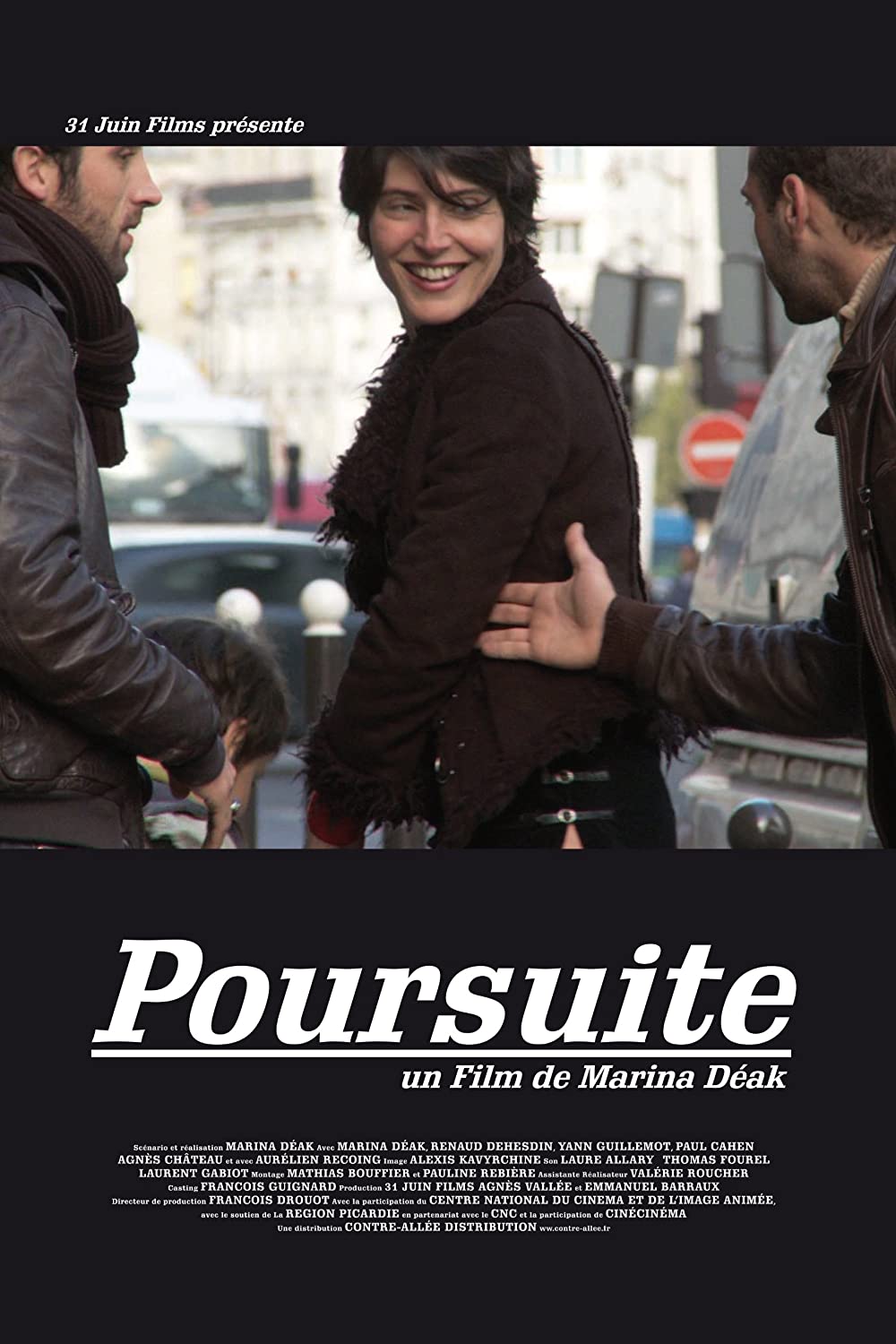

Dans une poursuite, il faut être deux. Dans son premier long métrage, Marina Déak est un peu elle-même, un peu madame tout le monde. Qui des deux poursuit l'autre ? Les deux, justement.

Audrey se sépare du père de son enfant. Elle prend l'enfant avec elle mais le laisse chez sa mère. Elle l'aime, mais ne veut pas être réduite au rôle de mère. Ce rôle, elle le fuit sans le détester ; ou plutôt elle le fuit (un peu) pour ne pas le détester (complètement). L'idée du film est celle de doubler la fiction d'un faux documentaire. Idée de comédie (Woody Allen, puis Bob Reiner l'ont fait aussi) : elle sert en général à poser un point idéal où un couple qui a enfin trouvé le bonheur veut bien partager son périple et bien sûr en rire. Ce n'est pas le cas de Poursuite. La quête ne s'arrête pas, elle tourne en rond, ou plutôt fait des spirales, plus ou moins larges, plus ou moins étroites, comme une sorte de respiration irrégulière. Ce n'est pas que le film ne sache pas où aller. Tout au contraire. Il veut raconter le point de vue d'une femme. Mais ne veut pas non plus être un film de femme : juste un film. Or cet endroit, on le sait, n'existe pas dans le cinéma français. Marina Déak, que l'on remercie vivement, nous permet de voir le film sur Vimeo en tapant le mot de passe « Poursuite » :

C'est peut-être cette quête d'un lieu idéal qui a suggéré à Marina Déak la suite, un très beau documentaire qui compose avec Poursuite un programme idéal : Si on te donne un château, tu le prends ? À voir en tapant le mot de passe « DIS MOI OU TU HABITES » :

•••

Jeudi : film jupitérien

Pour le film jupitérien (entendez par là exactement ce que vous voulez), on inaugure une série d'invitations : la parole à une guest star. Avec, pour commencer, un ancien collaborateur de la revue en ligne Independencia, Frédéric Moreau. Qui présente ainsi Uncut Gems (2019), des frères Joshua et Bennie Safdie :

« Un grand film peut-il avoir d'autre objet que l'état présent de la lumière, sa capacité à donner la vie et la mort ? Une opale et une vitrine fracassée, un pull et un lit fluos, un coffre éclairé de l'intérieur… Uncut Gems est une féerie. Elle pourrait être asiatique si son décor n'était le quartier des diamantaires à New-York. C'est l'histoire sans nouveauté d'un homme plein aux as et ruiné, qui court après les dollars en fuyant ses créanciers. Howard Ratner ne va jamais assez vite ni n'insulte assez fort pour espérer s'en sortir. Adam Sandler porte un dentier : il est immense. Josh et Bennie Safdie ne feraient qu'une seule chose, l'accompagner dans sa course au pire, si leur lumière n'était sans arrêt diffractée et explosée. Mise en morceaux, réinventée à vue. Entre autres interdictions, le confinement pose celle-ci : aller chez les autres sans prévenir. Taper l'incruste. Uncut Gems s'y emploie de toutes les manières du monde. Taper, incruster. Cogner son héros, d'une part, et le cogner encore. D'autre part découper des fragments de lumière, des pépites, des seuils où tout semble transparent. Éclats dont il ressort, très tôt et un peu tard, qu'ils sont moins des reflets que des blessures. Le diamant n'est pas faux, non, il a juste trop de faces, et ses arêtes sont trop coupantes. L'invisible tue : le visible aussi ».

Frédéric Moreau

Uncut Gems est disponible en VOD sur plusieurs plateformes. Bande-annonce :

•••

Vendredi : film vénusien

Qu'est-ce que le cinéma et le vélo ont en commun ? L'un tourne, l'autre roule. Les deux permettent de se déplacer. À vélo on s'assied ; au cinéma aussi. Et puis on regarde, devant si possible. Ceci dit, pour Jean Douchet, c'était autre chose. On croit que voir un film, c'est aussi facile que de faire du vélo, alors que – scandale – la plupart des gens (Douchet, prudent, disait : l'intelligentsia) n'ont jamais rien compris au cinéma, à ce qu'il a été, à ce qu'il pouvait être. Démonstration.

Le jeune héros d'À Bicyclette (2009) ne sait pas faire de vélo. Il enfourche la machine, vacille, se casse la gueule. À la différence des autres, cependant, il possède un avantage socratique : il sait qu'il ne sait pas. Il faut dès lors lui apprendre. À quoi ? À enfourcher. Mieux : à aimer. À ne plus avoir peur. Pour cela, Douchet lui envoie deux amis (Claude Chabrol, déjà acteur pour Douchet dans l'un des plus beau films sur 68, le court-métrage Et Crack ! ; et Xavier Beauvois, complice de longue date). Il lui envoie aussi deux grands du passé (le premier est le vieux père du cinéma Japonais et des avant-gardes européennes, que Douchet avait transformé en injonction : « Osez Ozu ! » ; le deuxième est un maître d'équilibre : Buster Keaton).

Douchet n'avait pas honte d'être un exégète. Il était persuadé que les images ne nous sont pas données. Elle ne viennent vers nous que si on va vers elles. Il appelait cela l'art d'aimer. À Bicyclette a tout son style, son intelligence, profonde mais jamais lourde. Le producteur Pierre Alexandre a bien voulu mettre le film à disposition des lecteurs du Média pour une semaine (un grand merci à la Cinémathèque de Bourgogne). Profitez-en, c'est ici :

•••

Samedi : film marxiste ou sataniste

Dans Travail au noir (Moonlighting, 1982), un groupe d'ouvriers polonais débarque à Londres pour retaper l'appartement d'un riche compatriote. Tout est planifié, jusqu'au dernier penny : matériel, bouffe, loisirs. Un microcosme stalinien s'installe ainsi au beau milieu de la ville où le capital a été inventé (et où sa critique a été rédigée). Les deux systèmes semblent compatibles, mais la médiation s'avère difficile. Coup de génie : Jerzy Skolimovski en fait une question de traduction, comme si capitalisme et économie planifiée étaient deux langues dont seul le contremaître (Jeremy Irons), qui parle anglais, avait la clef. Ce dernier est en mesure de parler avec les locaux, mais – dit-il – n'est pas toujours sûr de savoir ce qu'ils veulent effectivement dire. Second coup de génie : quand la Pologne est envahie par les chars du Pacte de Varsovie, le contremaître est le seul à avoir des nouvelles, qu'il filtre, de façon à ce que le travail soit fini à temps.

Si vous cherchez un film sur le confinement, difficile de trouver mieux. Si vous avez envie d'un chef d'oeuvre aussi. Le film est disponible sur YoutTube en HD, en VO avec sous-titres anglais :

•••

Dimanche : film du Seigneur

Un temps, on a cru voir en Steve Martin la promesse d'un nouveau Jerry Lewis. Son premier long-métrage reste son meilleur. The Jerk (1979), Un vrai Schnock pour le marché français, devait être « court, mais avec un côté épique », quelque chose dans le genre Dostoïevski, « mais pas L'Idiot : The Jerk (le débile) ». La critique a mis du temps à reconnaître que le film n'était pas nul en effet. Entre temps, l'étoile de Steve Martin est montée très vite, très haut. Son cinéma n'a pas suivi. Le miracle ne s'est pas produit. Pourquoi ?...

Dans Leap of Faith (En toute bonne foi, 1992), Martin campe un personnage de séducteur entièrement mu par la foi en lui-même. Le débile profond a disparu pour laisser d'emblée la place à la star cynique, que le film ne peut que tenter de rédimer : Mr Faith doit redevenir un pauvre jerk, et mission accomplie. C'était mal comprendre l'opération de Jerry, qui ne changeait jamais de masque, mais les empilait jusqu'à en exploser. Alors pourquoi décider de revoir En toute bonne foi ? Pour la première scène, parfaite. Et pour rire un peu des évangélistes et leur commerce – qu'aucun Liam Neeson n'a réussi, dans la réalité, à endiguer. Hélas.

En VOD, par exemple sur Apple store.