Le Cinéma du Média #14. Du brutal

Critique, Emmanuel Burdeau a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Il a publié des livres entre autres sur Werner Herzog, Les Sopranos, Billy Wilder ou encore Vincente Minnelli. Il anime le podcast SPECULATIONS by So Film.

The Brutalist, troisième long métrage de l'Américain Brady Corbet, frappe fort. Plus de 3 heures, un entracte de 15 minutes, des thèmes costauds – la Shoah, l'architecture, le capital – et 10 nominations aux Oscars. Est-ce vraiment le « chef d'œuvre » dont tout le monde parle ? Notre critique Emmanuel Burdeau propose sa réponse : oui, hélas. Autrement dit non, en fait.

Quoi de pire qu’un critique tremblant à l’idée de se faire avoir ? Un film doit par principe être tenu pour sincère. Il s’agit d’entrer dans l’intelligence d’une vision, pas de déjouer un piège. Un critique apporte avec lui son savoir et son expérience, son amour du cinéma. Il apporte surtout sa passivité. Être cueilli, il ne demande rien de mieux. On s’asseoit, on se détend et on laisse venir. On aura tout le temps de réfléchir après.

Les circonstances ne rendent cependant pas toujours possible cet abandon. Un film arrive parfois entouré d’un excès d’avertissements. Imaginez-en un qui n’aurait même pas attendu sa sortie en salle pour recevoir l’estampille de « chef d’œuvre ». Un film en lequel certains n’hésiteraient pas à voir le salut du cinéma, qui durerait la bagatelle de 3h35 et comporterait un entracte de 15 minutes avec compte-à-rebours affiché à l’écran. Qui traiterait de choses aussi frivoles que la Shoah et le capitalisme, l’avant-garde et la xénophobie, la prédation et la création. Un film que tout le monde disait impossible à réaliser et qui non seulement a fini par l’être mais avec assez de réussite encore pour figurer aujourd’hui parmi les favoris de la course aux Oscars.

Ce film existe. Il a pour titre The Brutalist et il est en salle depuis le 12 février. Son auteur est américain, il s’appelle Brady Corbett, fut d’abord acteur et n’a que 36 ans. The Brutalist est son troisième long métrage, le premier distribué en France. Impossible d’aller à la rencontre d’un tel monstre sans un mélange d’excitation et, quand même, de réticence. Réticence que le critique s’avoue mal, dont il se méfie et que pour cette raison il aimerait d’autant plus vaincre. Mais réticence dont ce critique doit reconnaître qu’elle est allée en augmentant tout au long de la projection. Pourquoi ? Tentative d’explication.

The Brutalist ressemble à un bout-à-bout de menues choses, certes le plus souvent traitées avec emphase.

Comme The Brutalist – à une époque où les films sont pourtant de plus en plus longs – a une durée hors-norme et que son héros est un architecte non dénué d’ambition, les articles ne se privent pas d’employer à son propos l’adjectif « monumental ». Drôle de qualificatif en vérité. Car The Brutalist ressemble davantage à un bout-à-bout de menues choses, certes le plus souvent traitées avec emphase. Scènes volontiers brèves, cadres resserrés, moments qui promettent mais s’interrompent avant de tenir. Le livre qu’on feuillette est épais, sa dorure richement ouvragée, mais les pages en sont tournées avec hâte, comme si chacune était pressée de laisser place à la suivante.

Performance à peu près toujours égale, de même, d’Adrien Brody dans le rôle principal, celui de Laszlo Toth, grand architecte hongrois rescapé de la Shoah qui essaie de se tracer un chemin dans les États-Unis de l’après-guerre. Toujours égale en ceci que Corbett s’intéresse moins à Brody pour la qualité – indéniable – de son jeu que pour sa photogénie. Or celle-ci, malheureusement, est plus indéniable encore. Difficile d’y résister. Brody grimace, allume une cigarette, laisse passer quelques secondes avant de parler. Il prend la pose. Une fois, deux fois, cent fois. En face de lui, Guy Pearce en mécène menaçant à moustache et voix de stentor bricole une imitation approximative de Brad Pitt, auquel on pense sans arrêt. Felicity Jones, dans le rôle d’Erzsébet Toth, est en revanche excellente de douceur et de cruauté mêlées. Mais son personnage n’apparaît que passé l’entracte.

Une impression domine, celle d’un film qui se couvre.

Pendant l’entracte justement, une photo occupe l’écran, celle du mariage de Laszlo et d’Erzsébet. L’épilogue situé en 1980, à l’occasion de la première biennale d’architecture à Venise, pastiche quant à lui un reportage. Or c’est étrange : ni photo ni télé ne viennent franchement rompre avec le régime général. C’est que The Brutalist se contente de collectionner des instants, voire des instantanés. Ses trois heures et demi sont une addition d’épisodes, non l’élaboration d’une durée qui, arrivée à son terme, dépasserait la somme de ses parties. Une impression domine, celle d’un film qui se couvre. Qui se protège. Le son y pourvoit en particulier : plans baignés de musique ou de radio, bruits qui font sauce, anticipations qui permettent de faire glisser les scènes les unes sur les autres. Le temps d’avant est déjà le temps d’après. Ça s’imbrique : tout est joli à regarder, mais rien ne s’imprime. Un mot d’une amie à ce propos me paraît juste : c’est un film dans lequel aucun air ne passe. L’Histoire en est la force majeure, et pourtant on n'en sent pas le souffle. Cinéma sous vide. Où est le hors-champ ? Mystère. Dans The Brutalist il n’y a que The Brutalist. Rien d’autre.

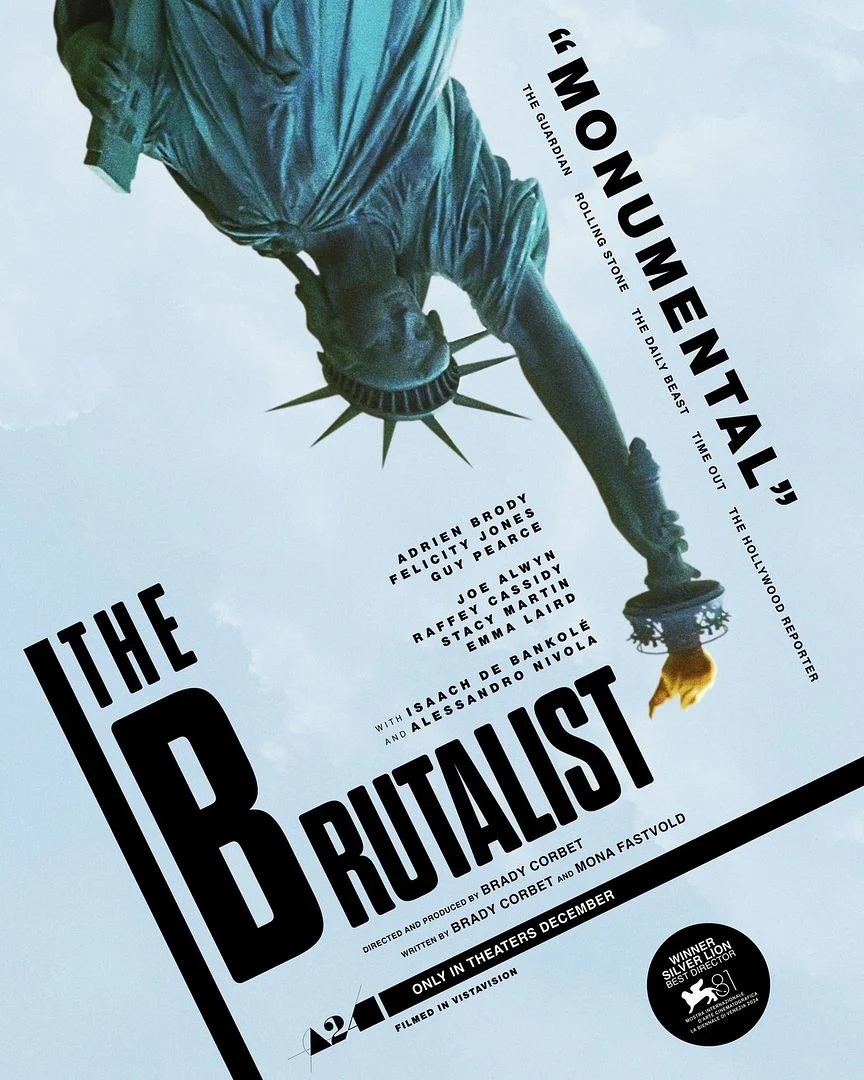

Corbet tient en outre un singulier discours. Son sujet n’est pas tellement les rapports de l’argent et de la création, du capitalisme et de l’avant-garde, ou encore un antisémitisme américain d’autant plus féroce qu’il avance masqué. Ce serait plutôt une confrontation entre les proportions et mesures du corps et celles de l’architecture. Pas sur le mode de la rencontre entre petite et grande histoire. The Brutalist fait davantage valoir combien il est vain de chercher à panser les plaies de l’Histoire par le recours au béton alors que les plaies du corps demeurent béantes. Pourquoi dresser des édifices quand on n’a pas su redresser les êtres ? C’est le sens d’une des premières images, celle – assez forte – de la Statue de la Liberté la tête en bas.

On pourrait faire la liste – elle serait longue – des moments où, par le montage ou dans le dialogue, un parallèle est proposé entre la pierre et la chair, entre les fondations d’un bâtiment et celles d’une personne. On pourrait citer les – nombreuses – répliques qui décrivent le corps avec le vocabulaire de l’architecture. Non pas, insistons-y, pour mettre l’un dans l’autre le petit et le grand. Pour montrer que c’est le corps qui est à (re)construire. Epouse clouée dans un fauteuil ; nièce mutique ; et pour commencer Toth à qui on recommande sournoisement de soigner son nez. La véritable échelle demeure celle de la personne humaine. Pourquoi avoir alors voulu un film aspirant malgré tout au grandiose ? Il y a là une énigme que ne vient lever qu’in extremis – trop tard, autrement dit – la révélation que le grand projet auquel Toth aura travaillé si longtemps reproduisait les dimensions de l’espace concentrationnaire, à la fois pour en préserver la mémoire et en exorciser le traumatisme.

Est-il exagéré de supposer que ce film est davantage défendu qu’aimé ?

Il faut lire les éloges de The Brutalist parus dans les revues de cinéma et dans les journaux. Guetter les moments où les uns et les autres concèdent le ratage de telle scène – celle du club de jazz – ou la pesanteur de telle autre. Chaque article a en effet ses réserves. Formulées du bout des lèvres, mais formulées quand même. Est-il dès lors exagéré de supposer que ce film est davantage défendu qu’aimé ? Admiré, c’est sûr, mais aimé cela l’est moins. Car The Brutalist reste au fond assez impersonnel. Académique ?

Seulement voilà : dans la situation actuelle du cinéma, assailli de partout et d’abord par les plateformes, ce film n’est pas de ceux auxquels on dit non. Trop atypique, trop objectivement impressionnant. Il n’est pas sûr pourtant que le salut du cinéma doive passer par de tels « chefs d’œuvre ». A fortiori si, comme cela semble devenir le cas, « chef d’œuvre » désigne non plus une réussite exceptionnelle, mais un genre à part entière, comme il y a des comédies, des polars et des mélos. C’est autre chose dont le cinéma aurait besoin. De films ouvrant en leur sein un espace possible pour d’autres films, à la fois pareils et différents. Films de durée moyenne, films moyens, même, avec lesquels recomposer une manière de tissu cinématographique. Proposons donc un mot d’ordre pour 2025 : à bas les chefs d’œuvre, vivent les films. ●●

The Brutalist. Brady Corbet, 2024. États-Unis, 3h35. Avec : Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones, Stacy Martin, Joe Alwyn, Isaac de Bankolé, Raffey Cassidy, Ariane Labed.